Wilhelm August Jurek / Dominik Ertl / Johann Müller / Anton Klemm / Joseph Dubez

Über weitere berühmte Kapellmeister oder Musiker der Hoch- und Deutschmeisterkapelle oder die mit der DM-Kapelle in Verbindung gebracht werden, geschrieben von Mag. Raimund Sulz und Reinhold Nowotny. Herzlichen Dank an unser Ehrenmitglied Prof. Walter Schwanzer für die Beisteuerung von zahlreichen Scans und an Dr. Friedrich Anzenberger für seine langjährigen Forschungen, die er im Internet veröffentlicht!

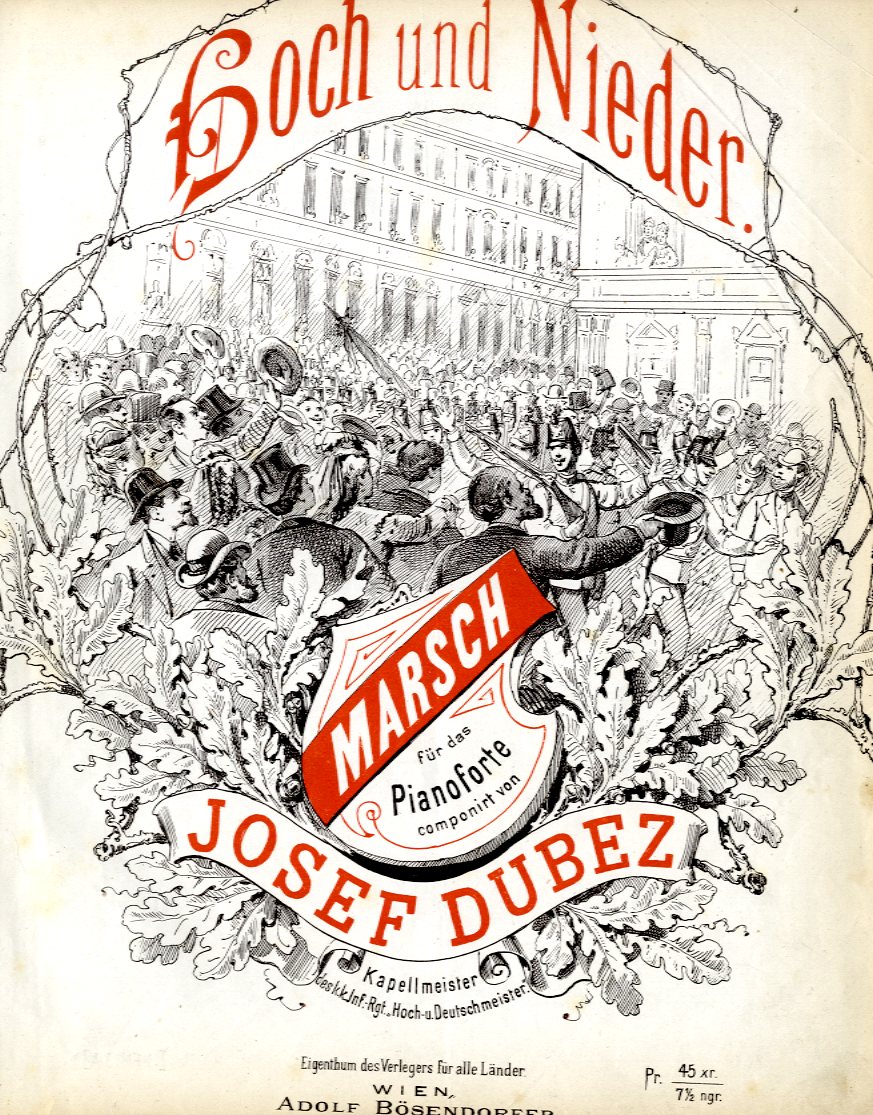

Foto: Scan des Titelblatts des "Hoch- und Nieder-Marsches" von Joseph Dubez (Privatbesitz - Ehrenmitglied Prof. Walter Schwanzer)

Wilhelm August Jurek - der berühmte Komponist des "Deutschmeister-Regimentsmarsches" (*29. April 1870, † 9. April 1934)

Wilhelm August Jurek war – wie leider oft behauptet wird - niemals ein Musiker, Regimentstambour oder Kapellmeister bei den k.u.k. Deutschmeistern, sondern leistete seine dreijährige Militärzeit als Kompagnie-Hilfskraft beim Regiment ab und komponierte den später berühmt gewordenen Marsch anlässlich der Halbzeitfeier 1893,[1] denn Jurek war am 1. Oktober 1891 bei den Deutschmeistern eingerückt. Eines Samstags hatte er sehr viele Erlaubnisscheine zu stempeln und

„ […] da fiel ihm im gleichmäßigen Rhythmus seiner monotonen Beschäftigung spielerisch eine Melodie ein, die ihm die Zeit vertrieb und den gleichen Text hatte wie die hundertfach hingesetzte Stampiglie. Summend hielt er die Melodie fest, bis er nach Hause gehen konnte; heimgekehrt schrieb er einige Strophen Text und die Musik dazu. Und so war das Lied geboren, das heute von Millionen gekannt und gesungen wird.

Ein Freund, dem er es vorsang, erklärte, das ganze sei eine Katastrophe. Dennoch suchte er einen Verleger und fand ihn in Otto Maaß, der allerdings von den 60 Gulden betragenden Druckkosten 30 Gulden als Beitrag von Jurek verlangte. Der brave Korporal zahlte und nun hatte er seine Komposition im Druck in der Hand.

Bei der bald darauf abgehaltenen Frühjahrsinspizierung durch Kaiser F r a n z J o s e f im Wiener Prater brillierte das Regiment. Die Feldübungen, das Exerzieren, die Parade- alles fiel gut aus, und der Kaiser fand in seiner Ansprache an das Offizierskorps Worte des höchsten Lobes für die Deutschmeister. Kein Wunder, daß im ganzen Regiment enthusiastische Stimmung herrschte. Zu jeder Kompanie rollte Bierfaß auf Bierfaß, und als es am höchsten herging, da bekam Jurek Courage. Er hat seinen Kompaniekommandanten, Hauptmann v. Stein, dieser möge ihm beim Regimentskommandanten, das war damals Oberst W e r n e r, vorstellen, damit er ihm seine Komposition als Widmung für das Regiment überreiche. Hauptmann Stein vermittelte das Zusammentreffen und, da zu jener Zeit gerade Kapellmeister Z i e h r e r bei der Weltausstellung in Chicago konzertierte, wurde sein Vertreter gemeinsam mit dem Regimentstambour N e i d h a r d t zum Obersten gerufen, der Oberst gab ihm den Marsch und befahl ihnen, ihn zu instrumentieren und beim nächsten Konzert im Volksgarten vorzutragen. Noch vorher gab Jurek gemeinsam mit Wilhelm Auerböck den Marsch bei einem Kameradschaftsabend im St.-Veiter Kasino zum besten, und beide Male schlug der Marsch derart ein, daß bei der zweiten und dritten Wiederholung auch das Publikum den leicht eingänglichen Text schon mitsang.

Die Mitglieder der Regimentsmusikkapelle waren zunächst dem jungen Komponisten gegenüber skeptisch eingestellt, denn sie waren Ziehrers wohlfundiertes Konzertieren gewöhnt, während Jurek keinerlei theoretische musikalische Vorbildung besaß. Kurze Zeit später aber rückte das Regiment ins Brucker Lager ab, wo sich auch der Regimentsinhaber, damals Erzherzog W i l h e l m, einfand und mehrere Abende im Offizierskasino verbrachte. Bei dieser Gelegenheit wurde der Deutschmeistermarsch wieder gespielt und gefiel dem Erzherzog derart, daß er dessen dreimalige Wiederholung verlangte und dadurch auch das Eis brach, das immerhin noch zwischen Jurek und der Kapelle seines Regiments stand. Jetzt wurde der Marsch immer öfter gespielt, die andern Militärmusiken, die Zivilorchester und Salonkapellen bemächtigten sich seiner, und im Handumdrehen war die Komposition in ganz Österreich bekannt.“[2]

[1] Anzenberger, Symposiumsbericht, 60f.

[2] Vierzig Jahre Deutschmeistermarsch. In: Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe), Jg. 67, Nr. 329 (28. November 1933) 7, online unter: https://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nwg&datum=19331128&seite=7 (19.12.2024).

Dominik Ertl - Deutschmeister-Regimentstambour und Komponist des "Hoch- und Deutschmeister-Marsches" (*12. April 1857, † 4. Februar 1911)

Dominik Ertl kam am 12. April 1857 in Wien als Sohn eines Gemischtwarenhändlers zur Welt. Bereits in jungen Jahren erhielt er Violinunterricht, er studierte später am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien. Sein erstes Engagement erhielt er um 1875 in Danzers Orpheum in Wien; die Fassade des Gebäudes in der Wasastraße 33 in Wien ist heute noch erhalten. Hier war er nicht nur Kapellmeister, es entstanden auch zahlreiche Kompositionen.

1877 wurde Dominik Ertl zum Militär assistiert. Den damaligen dreijährigen Militärdienst leistete er beim Infanterie-Regiment Nr. 4 „Hoch- und Deutschmeister“ ab. Er diente als Sologeiger unter Kapellmeister Josef Dubetz. Mit 6. Oktober 1880 ist der Klavierentwurf seines Hoch- und Deutschmeister-Marsches datiert, der seine erfolgreichste Komposition werden sollte. Die Partitur für Streichorchester trägt das Datum 8. Juli 1885. Beides befindet sich in seinem Nachlass in der Wienbibliothek. Die Druckausgaben des Marsches wurden im September 1885 beim Verlag Gustav Levy in Wien angekündigt.[1] Zu erwähnen wäre auch das Potpourri „Ein Abend bei den Deutschmeistern“. Regimentskapellmeister Dubez stellte aus den Deutschmeistersolisten J. Hellmesberger jun., Josef Bayer (6.3.1852 - 12.3.1913), Ertl und den Brüdern Dietrich ein erfolgreiches Schrammel-Quintett zusammen.[2]

Nach dem Ende seiner Militärzeit setzte er seine Tätigkeit in Danzer's Orpheum bis zumindest 1891 fort. Darüber hinaus gründete er ein eigenes Orchester, mit dem er durch Europa tourte (u. a. 1891 in Riga) bzw. in diversen Wiener Unterhaltungsetablissements (u. a. Zirkus Renz, Sperl, Ronacher, Venedig in Wien) konzertierte. 1895-98 war er Chormeister des Rossauer MGV (teilweise gemeinsam mit K. F. Rohrbeck), sein Nachfolger wurde F. Habel. 1898 erhielt er einen Ruf an das Centraltheater in Dresden/D. [3]

[1] Friedrich Anzenberger, Zum 110. Geburtstag von Dominik Ertl, Komponist des "Hoch- und Deutschmeister-Marsches". In: anzenberger.info, hg. von Dr. Friedrich und Elisabeth Anzenberger, letzte Änderung am 20. Februar 2021, online unter: https://www.anzenberger.info/ertl/ (19.12.2024).

[2] Siegfried Lang, Art. „Dominik Ertl“. In: Lexikon österreichischer U-Musik-Komponisten im 20. Jahrhundert (Wien 1986), 38.

[3] Elisabeth Th. Hilscher/Monika Kornberger, Art. „Ertl, Dominik“, in: Oesterreichisches Musiklexikon online, begr. von Rudolf Flotzinger, hg. von Barbara Boisits (letzte inhaltliche Änderung: 18.4.2023, abgerufen am 19.12.2024), https://dx.doi.org/10.1553/0x0001ccd5

Joseph Dube(t)z - längstdienender Kapellmeister der Hoch- und Deutschmeister (* 22.10.1824 Wien Schottenfeld, † 22.5.1900) Szentendre bei Budapest.

Kapellmeister und Komponist, studierte Violine am Wiener Konservatorium, Musiker im Orchester Lanners, Besitzer dessen letzter Geige, 1848-60 Kapellmeister im IR 4 Hoch- und Deutschmeister in verschiedenen Garnisonen, meistens in der Nähe von Budapest. Heiratete 1859 in Budapest Theresia Kovatsits. Verließ 1860 das Militär und übernahm für kurze Zeit das Lokal „Bierhalle“ in Budapest. Gründete gemeinsam mit Kéler Béla 1861 ein eigenes Orchester. Wurde nach der Rückkehr des IR4 1863 nach Budapest wieder Kapellmeister im Regiment. Geburt der Töchter Gisela 1864 und Barbara 1866 in der Üllöer Kaserne. Zog mit dem Regiment in die Garnisonen Völkermarkt, Ragusa, Graz und Tulln. Wirkte 1877/78 mit der Regimentsmusik bei den ersten Hofopern-Soireen - den Vorläufern des Opernballes – mit. Wechselte aufgrund der Verlegung des IR 4 nach Cattaro 1879 zum IR 21 in Graz und Prag. Ab 1882 bis zu seiner Pensionierung 1894 Kapellmeister des IR 32 in Budapest, wo auch sein Bruder Peter als Harfenist in der dortigen Oper und im Philharmonischen Orchester tätig war. Komponierte zahlreiche Tanzmusikstücke, vor allem Märsche, Polkas und Walzer, aber auch Potpourris und Bearbeitungen klassischer Musik, vieles erschienen bei Bosworth.

Verfasst von Reinhold Nowotny für das Österreichische Musiklexikon.

Johann Müller - Musiker unter Ziehrer und später selbst Militärkapellmeister (*10. Mai 1856, † 30. Oktober 1924)

Von 1876 bis 1890 musizierte bei den Deutschmeistern mit einer kurzen Unterbrechung Johann Müller (10.5.1856 - 30.10.1924), im niederösterreichischem Maustrenk geboren.[1] Müller brachte es dort zum Feldwebel und zum Stellvertreter des Kapellmeisters. Carl Michael Ziehrer nahm seine Kompositionen in seine Konzertprogramme auf und sehr häufig spielte er sein Potpourri „Wien, wie es weint und lacht“. 1885 - 1887 unterbrach Müller seine Tätigkeit bei den Deutschmeistern, um bei der Kapelle der„89er“ unter Kapellmeister Karl R. Sebor (1843 - 1903) zu musizieren.[2]

Später wurde der ehemalige Deutschmeister Johann Müller Militärkapellmeister bei den Infanterieregimenten Nr. 46, 82 und schließlich bei den 84ern[3] und unterhielt nach seiner Militärzeit auch ein sehr erfolgreiches Zivilorchester, das unter anderem bei der Pariser Weltausstellung gastierte.[4] Müller übernahm 1903 sogar die Musiker Ziehrers in seine Privatkapelle:

„Wie bekannt, hat sich Kapellmeister C. M. Ziehrer von dem ihm seit einer Reihe von Jahre im Ballsaale Ronacher veranstalteten Konzertakademien zurückgezogen. An seine Stelle tritt Kapellmeister Johann Müller und wird, wie er versichert, bestrebt sein, dieselben auf der Höhe zu erhalten […] Kapellmeister Johann Müller […] hat für sein Orchester die Musiker der bestandenen Ziehrerschen Kapelle übernommen […].“[6]

Ausführlichere Infos zu Johann Müller gibt es im Blog von Dr. Friedrich Anzenberger zu lesen.[7]

[1] Taufeintrag „Johann Müller“. In: Taufbuch (Signatur 01 – 02; 1. Januar 1834 – 31. Dezember 1859) der r.k. Pfarre Maustrenk, 2225 Zistersdorf, Erzdiözese Wien auf Seite 149 - Taufe 6, online unter: http://data.matricula-online.eu/de/oesterreich/wien/maustrenk/01-02/?pg=152 (19.12.2024).

[2] Friedrich Anzenberger, Johann Müller: zum 150. Geburtstag. In: Österreichische Blasmusik, Fach- und Verbandszeitschrift des Österreichischen Blasmusikverbandes (ÖBZ) 54, H. 9 (Oktober 2006) 21.

[3] Friedrich Anzenberger, Kurzgeschichte der „84er“-Kapelle und ihrer Kapellmeister. In: Walter Schwanzer Musikverlage, hg. von Walter Schwanzer, online unter: https://www.schwanzer.at/84er-regimentskapelle/geschichte/ (19.12.2024).

[4] Capellmeister Johann Müller. In: Deutsches Volksblatt, Jg. 12, Nr. 4273 (24. November 1900) 8, online unter: http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=dvb&datum=19001124&seite=8 (19.12.2024).

[5] Konzertakademie im Ballsaale Ronacher. In: Ostdeutsche Rundschau, Jg. 14, Nr. 278 (11. Oktober 1903) 8, online unter: http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=odr&datum=19031011&seite=8 (19.12.2024).

[6] Friedrich Anzenberger, 125 Jahre "Weana sa ma" - Marsch von Johann Müller. In: anzenberger.info, hg. von Dr. Friedrich und Elisabeth Anzenberger, letzte Änderung am 30. Mai 2021, online unter: https://www.anzenberger.info/johannmueller/ (19.12.2024).

Anton Klemm - Militärkapellmeister der Hoch- und Deutschmeister und Vorvorgänger Ziehrers (*9. Jänner 1844, † 20. Februar 1920)

Kapellmeister Josef Dubez‘ Nachfolger war Anton Klemm (1879 bis Ende Dezember 1883), der 1871 zu den Deutschmeistern gekommen war und 1873 zum Feldwebel befördert worden war:

„Anton Klemm kam vor 175 Jahren am 9. Jänner 1844 in Biblin in Böhmen zur Welt. Dies geht aus seinem Personalakt in der Abteilung Kriegsarchiv im Österreichischen Staatsarchiv Wien hervor. Klemm diente ab 1860 bei verschiedenen Infanterie-Regimentern, bevor er 1871 zu den Hoch- und Deutschmeistern kam. Mit 1. Jänner 1873 wurde er zum Feldwebel befördert. 1879 wurde er hier beim Infanterie-Regiment Nr. 4 Kapellmeister und war in Cattaro (Küstenland, jetzt Kotor in Montenegro), ab 1881 in Innsbruck und ab 1882 in Wien stationiert. Aus seiner ‚Conduite-Liste‘ im Personalakt geht hervor, dass er ein ‚vorzüglicher ‚Clarinettist [und] Compositeur‘ war, der als Kapellmeister ‚sehr gute Resultate‘ erzielt. Trotzdem wurde Klemm zum Jahresende 1883 vom Regiments-Kommando gekündigt; die Gründe dafür sind auch aus den erhaltenen Protokollen der Musik-Kommission des Infanterie-Regiments Nr. 4 (Kriegsarchiv Wien, dem Nachlass von Emil Rameis angegliedert Signatur B/796) nicht ersichtlich. Klemm übernahm ab 1884 die Militärkapellmeisterstelle beim Infanterie-Regiment Nr. 21, bis er 1898 wegen ‚hochgradiger Herabsetzung der Sehschärfe an beiden Augen‘ pensioniert wurde. Militärkapellmeister Anton Klemm starb am 8. Februar 1920 in Kuttenberg in Böhmen (heute Kutná hora, Tschechische Republik).“[1]

[1] Friedrich Anzenberger, Anton Klemm, Kapellmeister der Hoch- und Deutschmeister - zum 175. Geburtstag. In: anzenberger.info, hg. von Dr. Friedrich und Elisabeth Anzenberger, letzte Änderung am 31. Oktober 2019, online unter: https://www.anzenberger.info/2019/10/28/anton-klemm-kapellmeister-der-hoch-und-deutschmeister-zum-175-geburtstag/ (19.12.2024).